|

|

| オーキス本体の、ステイメンとのドッキング部です。ちょうどフンドシがあたるあたりを掘り抜きました。 | そこへ、ちょっとしたパーツを取り付ける予定です。これはまだテスト段階なので形状もギミックも適当です。 |

|

そのテスト中のパーツがコレです。プラ材の組み合わせで作ってます。 まぁ、早い話がステイメンをきちんと固定するための加工です。いくらハマリが良いと言っても、乗っけてあるだけってのは・・・。 |

| 2004年05月04日 | |

|

|

| 裏からフタをしました。2つの穴はパーツ固定用です。 | その固定されるパーツです。前の物とは別物です。デザイン的にはあまり気に入ってません(苦笑)。 |

|

|

| こんな風に取り付けます。 | ステイメンをくっつけるとこんな感じ。ステイメンの股間下に穴を開けて中にポリキャップを仕込んでいます。うーん足が長いなぁ。足首短くするかな。テールバインダーは延長済み。 |

|

|

| さらなる問題発覚。旧キットを使ったので、足首の幅が広すぎてはみ出てしまいますぅ。 | そこで、こっちの方を削って対処。裏からプラ板を貼り付けてます。あまり見えないのでテキトーにやってます。 |

|

|

| A-3(4)の先端部を切り取ってWA-1(4)に接着してます。後ハメ処理みたいなもんです。 | ドッキング用ベースの後ハメ加工。G-3と4を写真の位置で切り取り、前半部をG-1に接着して処理します。位置決め用のピンは切り取り、穴を開けて2mmプラ棒を差し込んでます。 |

|

|

|

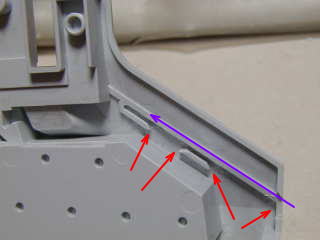

B-1、2の後ろ側です。赤の矢印の先を切り欠いて、青の矢印のようにP-6をスライドさせて後ハメ出来るようにします(左上)。 後ろ側はこんな感じにコの字に切り欠いています。組み立てると見えないのでテキトーでも構わないと思います(上)。 P-6の方は横にある固定用のピンを小さくします。完全に切り取ると位置決めが難しいのでそれなりに残しておきます(左)。 |

|

|

| オーキスのアーム部の後ハメ加工です。Y-5を切り欠きますが、動かしても見えないギリギリの所で切ります。丸形の根元にポリパーツ差し込み用の穴3mm(今回は2.9mm)を開けます。穴周りのパテは落ち込み防止で約0.5mm厚です。ポリパーツはコトブキヤの内径5mmの物が丁度良いようです。 | Y-10には押し出しピン跡があるのですが、消すのが面倒なので1/48一式陸攻用のエッチングパーツを加工して貼り込んでます。 |

|

|

|

R-5(8)は、赤矢印のピンを1.5〜2mmほど残して切ります。青い方は無加工。黄色い線に沿ってスライドさせて、メカパーツをはめる事になります(左上)。 そのメカパーツですが、黄色い線に平行よりも少し広げて切り欠いた方が、後ではめるときに楽なようです(上)。 完成後は上面しか見えない(上面もほとんど見えないですけどね)ので、そこだけ処理。でもABSなので面倒です。定番の分割線に見えるようにするとか、プラ板やディテールパーツを貼り込んで終わり。 |

|

|

| D-6、7です。スジ彫りで分割します。写真ではピン受けを割ってますが、前方に残すようにした方が良いみたいです。 | D-3、4に前半部を接着して処理します。接着後に固定用のピンを切り飛ばした方が切断面の処理はやりやすいです。後半部は切断面をキレイにしておきます。 |

| 2008年01月02日 | |

|

|

ステイメンとオーキスとのドッキング部分です。以前作ったものの一部のみ再利用して、ほぼ新規製作です。ピンの根本は適当にディテールアップパーツを貼り付けています。 |

さすがにピン丸出しだとカッコ悪いのでカパーを取り付けます。可動部には使わなかったHGUCステイメンのFSAを使いました。 |

|

|

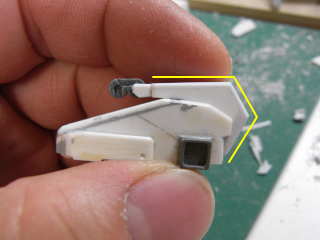

こんな感じで納まります。黄色い線でなぞった形状は、→ |

→HGメカニクス(1/550)デンドロのコンテナを使いました。 |

|

|

| 取り付けてみました。 | こんな風にカパッと開きます。 |

| 2008年04月13日 | |

|

|

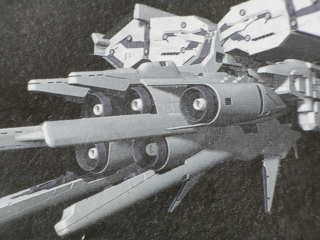

| アルミのムク材から旋盤を使って、こんなテーパーのついたパイプを作ってみました。根本が12mm、5度の角度でテーパーをつけて高さ13mm、頭の所にC0.5くらいで面取り、内径はφ7mm、根本から高さ5mmまではφ10mmで広げてあります。 | 狙ったのは説明書に載っているこの辺のイメージ。ノズルの中心部があまりにも殺風景だったのでやってみました。 |

|

|

| まず、のっぺりとした中心部にブラスパイプMAXやコトブキヤのパイプを貼り込みます。ロケットのエンジンって、基本的に燃料をパイプでノズルに送り込み、そこで燃焼させるみたいなのでこのようにしてみました。 | ただ、そのままだとあまりにも市販のアフターパーツを貼り付けただけみたいで、それがイヤなのでカバーを作ったわけです。根本側のφ10mmは貼り込んだパーツをかわすために広げました。 |

|

|

| 6個つけてみたところです。 | 斜めから見てみます。アルミ色のままなので多少違和感ありますが、この後とりあえずサフかけてみたら良い感じでした。 |