|

|

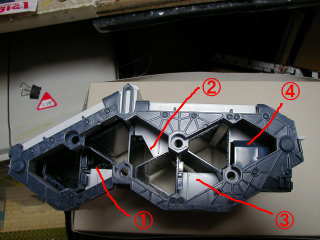

| えー、知っている人なら、何をやっているかすぐお分かりでしょう(笑)。パーツNo.N②とN③です。模型誌ではMGのみやってましたね。説明は言葉のみで、しかも訳わからないですが(苦笑)。 | とりあえず、コンテナを全部開けたいなぁと思いまして、ふさがっている部分を切り落として仮り組みしてみた所です。①~④が新たに明けるコンテナです。見てわかるように補強用のリブが入っているので、コレをすべて切り落とします。 |

|

しかし、リブ以上に問題なのが、T①②⑤⑥の固定部。ABS製なので加工(表面処理)が面倒です。 さらに、Y③が最内のコンテナをほぼ占領しています。これはオーキス本体(F⑧)との接続部なので、これを全部切り落とすと根元からモゲますね。MG誌では左右のコンテナを固定して対応しているようですが、私はどうしましょう・・・。 |

| 2003年09月25日 | |

|

|

|

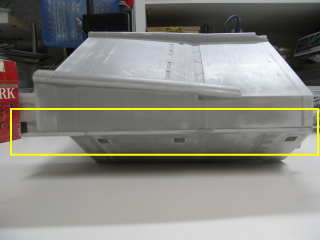

ちょっとだけ進みました。今回は切り取った部分を他の部分と同じになるようにプラ板でフタをしました。1mm板で幅は約11.5mmです。接着面積が小さいので後ろから補強しました。この後さらに、瞬着パテをペタペタ盛りました。 |

| 2003年11月24日 | |

|

|

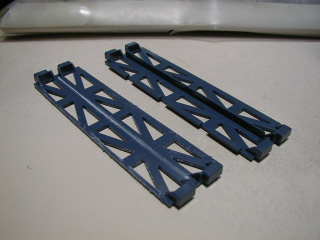

| えーっと、フルコンテナオープンに向けての作業です。ご覧のように16個分のスロット部品です。 | これが4つ分のスロットになります。形状の問題から、右用と右用を使用するより、右用と左用を組み合わせる事にしました。接着剤はもちろんABS用を使います。結構粘度が低いので扱い難いです。 |

|

|

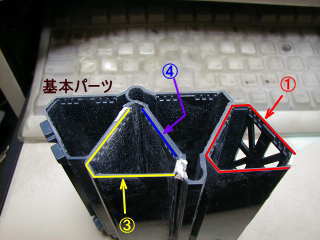

| フタになるパーツ(T-1,2,5,6)は内側になる方(T-2,5)の出っぱっている部分を切り落とします。位置決めの為に先端と後端の受けは残しておきます。 | 接着して乾いたら、残しておいた受けを切り落として、平らにします。これは基本パーツになります。 |

|

|

| 先の基本パーツから、さらに外側になる部分も平らに加工します。 | それを写真の様に5分割します。②と⑤は不要パーツになります。 |

|

|

| 基本パーツに切り離したパーツを貼り付けます。いろいろ考えあぐねた結果、このようにすると楽チンな感じがします。これが最良ではなく、他の方法もあると思うので試してみて下さい。 | コンテナの外装パーツに乗っけてみました。雰囲気は良いですね。以降の作業を考えて、4つのスロットの固まりのままにしておきます。 |

|

|

| スロットの押し出し用スプリング部です。右が加工前、左が加工後です。隣接しているので辺からはみ出していると干渉してしまうので、ダボ受けを削り落としています。スロット側のダボもはみ出さないように削ります。 | スロットに取り付けた様子です。気を付けていてもやはり干渉するようで、スプリングがうまく作動しない場合があるので、ストレスがかからないように削りながら調節します。 |

|

|

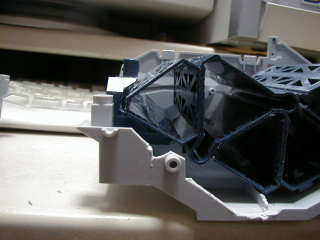

| コンテナを本体とつなぐF⑧パーツです。ジョイント部はコンテナスロットと干渉させないために、写真のように削り落とします。・・・ってほとんど残って無い気もしますが(苦笑) | コンテナ側の受けY③です。こちらもほとんど原形とどめてないですね。 |

|

|

| 組み合わせてみると、こんな感じです。 | 一応、あの状態でも支えられるようですが、接着しちゃわないと不安ではありますな。 |

| 2008年01月02日 | |

|

|

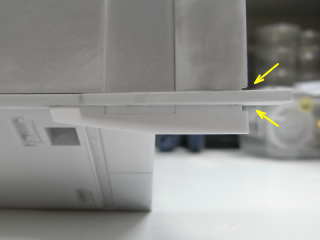

プラ板で作った枠の微調整をしている間に、コンテナのフタのロック(?)部分の調整をします。黄色い円で囲んだ部分を削ります。 |

N②の後ろ側から見た図です。白く見える部品はQ③です。丸いパイプ状の部分が上下に移動して動き、最上部と最下部でカチンとロックされるわけですが、これが結構カタい。壊れるんじゃないかってくらいキツイです。 |

|

そこで、黄色い円で囲んだ出っ張りを少し削ってやります。塗装する事も考えて気持ちゆるいかな?ってくらいまで削ります。ただ、下側はともかく上側の出っ張りは削りすぎると落ちてきてしまうので注意が必要です。 |

| 2008年03月23日 | |

|

|

| コンテナ外翼後端の部分です(写真はK-1)。私、反対側のこの部分2回折りました・・・(泣)。確かに形状的に折りやすい所なので、ちょいと補強してあげます。 | 薄いプラ板でモールドがてら挟んだりしようかと思いましたが、あまり効果無さそうなのでこんなパーツ作りました。エバーグリーンの2.0x4.0mm材使用 |

|

|

| さっきの部分に立てるように接着します。イメージとしては上蓋になるパーツが下まで突き抜けている感じです。そのために帯状のモールドに合わせて筋彫り入れて、後端に切り欠き入れてつながりをつけてます。 | 後ろから見たところです。位置はもちろん、上のパーツと一直線になるようにします。たぶんこれで折れないでしょう。 |

|

|

| さて次は、横から見た時に合わせ目がバッチリ丸分かりなので、ちょっとだけ小細工します。 | 後端のフィンもその対策の一環だったのですが、前の方も何かしたいなぁと思いパーツ貼り付けました。 |

|

|

| 四角のバーニアパーツを下側のパーツ(K-1、2)にだけ接着します。 | 大きさは上からのモールドと同じ長さのものを使いましたが、もっと長いやつでも良いと思います。 このままノズル(排気口)として使うか、凹みを埋めて単なるブロックとするか検討中です。 |

| 2008年12月23日 | |

|

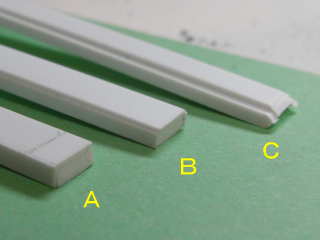

今回はコンテナスロットの作り直しです。 前回作ったものは、形が悪かったり、切り離した部分の後処理が大変でした。 今回はその反省を踏まえて、形状保持と隙間埋めを同時にやるための部材を3種類作りました。 素材はすべてエバーグリーン社製のプラ材を使用しています。 |

| A : 2.0×4.8 + 0.25×2.0 B : 2.0×4.8 + (0.25×1.5)×2枚 C : 2.0×4.0 + (1.0×1.5)×2枚 |

Aにはこの後、0.5厚のプラ板を出来上がった幅に合わせて切り出したものを、部品のモールドに合わせて上面に貼り付けます。 |

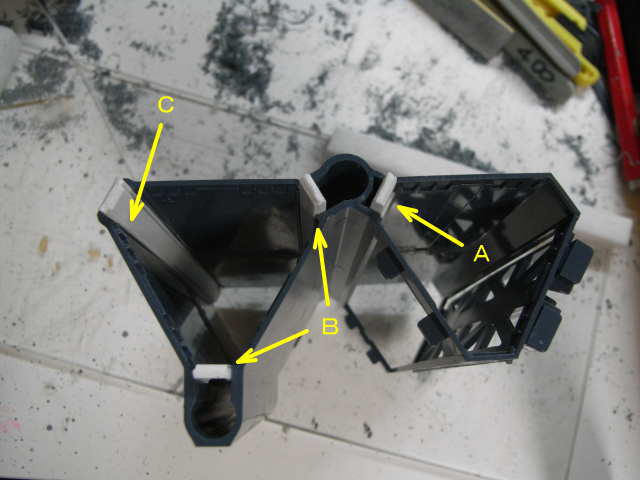

|

|

| 写真の位置にそれぞれ貼りこみます。中央のパーティングライン付近でキツく、両端で少し余裕が出る感じになっています。位置を決めたら瞬間接着剤で固定します。 | 硬化後に不要部分をカットしてきます。こうする事でスロットの形状も歪み無くなります。 ただし、パーツNo.N2とN3の形状と若干合わなくなるのですが、これは設計上の矛盾のようで諦めました。 |